Un film de Russell Mulcahy

Quelques années après un premier épisode au succès évident, Russell Mulcahy remet le couvert pour cette suite. Dès lors, la route sera semée d’embûches pour toute l’équipe –et notamment la paire de producteurs Davis / Panzer, qui n’avaient déjà pas eu de bol sur Osterman Week-End, au point qu’on se demande s’ils gèrent vraiment bien leur affaire-. En effet, le premier film se finissait avec la victoire de MacLeod sur le dernier Immortel, et comme on le sait, il ne pouvait en rester qu’un, celui-ci redevient mortel. Dès lors, le concept en prend un coup. Comment faire redevenir MacLeod immortel ? Premier souci. Deuxième souci, l’option plus que dangereuse prise par les producteurs, avec un scénario out of this world dans lequel l’origine des immortels s’explique par leur nature… d’extra-terrestres de la planète Zeist ! On touche au summum du n’importe quoi, tout est bon pour justifier la suite et trouver une explication un tant soit peu originale à l'immortalité des personnages.

Quelques années après un premier épisode au succès évident, Russell Mulcahy remet le couvert pour cette suite. Dès lors, la route sera semée d’embûches pour toute l’équipe –et notamment la paire de producteurs Davis / Panzer, qui n’avaient déjà pas eu de bol sur Osterman Week-End, au point qu’on se demande s’ils gèrent vraiment bien leur affaire-. En effet, le premier film se finissait avec la victoire de MacLeod sur le dernier Immortel, et comme on le sait, il ne pouvait en rester qu’un, celui-ci redevient mortel. Dès lors, le concept en prend un coup. Comment faire redevenir MacLeod immortel ? Premier souci. Deuxième souci, l’option plus que dangereuse prise par les producteurs, avec un scénario out of this world dans lequel l’origine des immortels s’explique par leur nature… d’extra-terrestres de la planète Zeist ! On touche au summum du n’importe quoi, tout est bon pour justifier la suite et trouver une explication un tant soit peu originale à l'immortalité des personnages.

On remarque, dans la bonne édition DVD sortie chez Opening en France, que le documentaire présenté en bonus est beaucoup plus intéressant que le film lui-même… Il nous apprend que, dernier problème, le film est tourné en Argentine, afin de réduire les coûts de production. La région offre, de plus, des décors utilisables dans un cadre rétro-futuriste, où des bâtisses néo-classiques et des vieilles voitures semblent correspondre aux choix de Mulcahy (bien qu’on se doute que la réflexion lui soit parvenue une fois considérées les économies budgétaires possibles). Mais le pays est victime d’une inflation qui appauvrit chaque jour sa monnaie, ce qui produit une hausse vertigineuse du budget. Du coup, à partir d’un moment (avant la fin du tournage, donc), les crédits financiers s’arrêtent net. Bref, tout ça n’augurait rien de bon, personne ne rempilant de bon cœur à part les producteurs, qui en font depuis leur seul fond de commerce (la série télé, les autres films, jusqu’au film d’animation par Yoshiaki Kawajiri, quand même !). Et le moins qu’on puisse dire… c’est que malgré une version revue et corrigée de l’intrigue (exit les extra-terrestres), du visuel -la Terre de 2024 est recouverte par un bouclier qui la protège du soleil... en CGI- et de la musique, c’est toujours aussi indigeste ! Les (més)aventures du film font d’ailleurs penser à Superman II, une autre suite ratée, Richard Lester reprenant le siège vide de Richard Donner renvoyé, qui devait tourner les deux premiers d’affilée. Les gros méchants d’Highlander 2 font d’ailleurs penser, par leurs comportements caricaturaux, à Zod et son comparse. De la même façon, la star (Marlon Brando, ou Sean Connery dans le cas qui nous intéresse) fera son difficile pour apparaître dans le film, et un complet remontage du film selon les souhaits de son réalisateur verra le jour bien des années plus tard. Si, pour le Donner’s Cut de Superman II, la hausse qualitative est sensible, on ne saurait en dire autant d’Highlander 2. Le carton d'introduction arrive tout de même à nous gâcher un élément de scénario qui ne sera dévoilé que bien plus tard...

MacLeod retrouve donc sa jeunesse et son immortalité par le biais d’une séquence cheap, tant au niveau des effets spéciaux que de son scénario. On ne comprend pas vraiment l’utilité de Sean Connery dans le script (ah si, à la fin il sauve son pote par un ni vu ni connu j't’embrouille d’anthologie), pas plus que Virginia Madsen, qui occupe une place uniquement décorative. Elle aura pourtant quelques rôles sympas, entre le Dune de David Lynch, le brûlant Hot Spot de Dennis Hopper, ou dans l’horrifique Candyman de Bernard Rose et Clive Barker. Et ce n’est pas Michael Ironside, cabotinant en ersatz de Jack Nicholson, qui fera prendre la sauce.

A force de trop vouloir forcer les choses (et à cause de l’Argentine, aussi torride et fêtarde que victime d’une grave crise financière à l’époque), on ne peut pas aboutir à un résultat décent, même en tripatouillant au montage et à la palette graphique les quelques images qu’on aura tourné. Non, décidément, s’il ne devait vraiment en rester qu’un, faites que ce ne soit pas celui-là…

suites de films - Page 6

-

Highlander 2 : Renegade Version (1991)

-

Iron Man 2 (2010)

Un film de Jon Favreau

A la vision de la suite d’Iron Man, une évidence s’impose : Jon Favreau, nous t’avons démasqué ! Tu es le frère jumeau caché de Michael Bay ! Devant la succession de gags pas drôles, de séquences inutiles juste bonnes à satisfaire la fan base, nous ne voyons pas d’autres explications. Qui est Jon Favreau ? Acteur (dans la série Friends), scénariste, réalisateur, on n’a jamais réussi à situer ce drôle de gars. Son Zathura n’a pas une réputation terrible, et personne n’attendait le premier Iron Man, qui a bénéficié d’un effet de surprise favorable ; la participation à l’écriture de Downey Jr. avait également su changer la donne dans le style maintenant bien établi des films de super-héros.

A la vision de la suite d’Iron Man, une évidence s’impose : Jon Favreau, nous t’avons démasqué ! Tu es le frère jumeau caché de Michael Bay ! Devant la succession de gags pas drôles, de séquences inutiles juste bonnes à satisfaire la fan base, nous ne voyons pas d’autres explications. Qui est Jon Favreau ? Acteur (dans la série Friends), scénariste, réalisateur, on n’a jamais réussi à situer ce drôle de gars. Son Zathura n’a pas une réputation terrible, et personne n’attendait le premier Iron Man, qui a bénéficié d’un effet de surprise favorable ; la participation à l’écriture de Downey Jr. avait également su changer la donne dans le style maintenant bien établi des films de super-héros.

Iron Man 2 fleure le film torché à la va-vite, même si un budget beaucoup plus confortable lui permet d’en mettre artificiellement plein la vue (la Stark Expo, la course F1 de Monaco, le combat des robots guerriers de la fin). Le scénario est totalement décousu, incapable de nous intéresser à l’histoire qu’il semble vouloir raconter (quelle histoire ?), certes pas aidé par des personnages caricaturaux au possible. Sam Rockwell, dans la peau d’un industriel ridicule, Scarlett Johansson dans son traditionnel emploi de fantasme vivant mais un peu vain, et pour finir Robert Downey Jr. dont le narcissisme assumé perd d'emblée lempathie du public. C’est là, à n’en point douter, que le film se plante dans les grandes largeurs. Perdant un point d’ancrage primordial, Tony Stark n’étant plus qu’une marionnette détestable (bourré lors de sa fête, où marquant des point comme au basket en jetant des éléments dans sa poubelle virtuelle). Justin Theroux, scénariste (et acteur), avait auparavant commis le tout aussi bancal Tonnerre sous les tropiques -mais quand même marrant par moments, ce qui n'est jamais, jamais le cas ici-, ce qui donne une idée du fourre-tout de séquences pas drôles, de scènes semblant interrompues et jamais terminées, qui minent Iron Man 2. Le seul personnage qui s’en sort, car sa démesure fait partie de son rôle de bad guy, est certainement Ivan Vanko / Mickey Rourke ; son entrée au grand prix de Monaco reste le meilleur moment du film, même si le personnage ne peut éviter d’être plombé par les mêmes dialogues indigents.

Le ridicule assumé des répliques, encore une fois, ne laisse aucune chance quant à la destinée du film, devenant un des pires comic book movies de ces dernières années. Franchement, Nick Fury, le borgne magnifique, qui sort "Descend de ton donut", ou encore "Je t’ai à l’œil", c’est juste des plaisanteries à deux sous dans la bouche d'un des grandes figures du Marvelverse. Débarrassé de toute prétention scénaristique, le film aligne les discussions semblant improvisées directement devant la caméra, ponctuées de private jokes hors-sujet, où la cool attitude naturelle de Downey Jr. n’est aucunement freinée par un nombrilisme assumé, qui rend la tambouille finale indigeste au possible.

Voulant relier en filigrane le film aux autres productions Marvel à venir (Les Vengeurs, Captain America et Thor), Iron Man 2 se paye le luxe de les évoquer à travers des séquences abscondes pour quiconque ne connaît pas un temps soit peu le monde des comics. Soit une soupe servie toute chaude aux geeks, ceux-là mêmes qui trouveront dans le même temps toute cette mise en scène à côté de la plaque. Et ce n’est pas en goupillant une dernière scène où des robots se battent contre des gars en armure (qui ont tout l’air de robots aussi, super) dans un feux d’artifice pyrotechnique, amené dans un timing foireux, que Jon Favreau se rachètera de cette faute de goût monumentale nommée Iron Man 2. Dommage... -

Terminator Renaissance (2009)

Un film de McG

Redonner vie à la création de James Cameron n’est pas aisé : Jonathan Mostow le sait bien, lui qui n’a réussi, malgré un final couillu, qu’à achever le mythe à coup d’interminables scènes d’action, de scènes d’humour ridicule (les lunettes !), et d’un héros au charisme... discutable pour le rôle, dans son Terminator 3 - Le soulèvement des machines. McG, réalisateur des Charlie's Angels, n’est pas forcément le premier que l’on envisagerait pour réaliser un Terminator. Et pourtant, le bougre s’acquitte de sa tâche avec beaucoup (trop ?) de sérieux, mais avec de la réussite.

Redonner vie à la création de James Cameron n’est pas aisé : Jonathan Mostow le sait bien, lui qui n’a réussi, malgré un final couillu, qu’à achever le mythe à coup d’interminables scènes d’action, de scènes d’humour ridicule (les lunettes !), et d’un héros au charisme... discutable pour le rôle, dans son Terminator 3 - Le soulèvement des machines. McG, réalisateur des Charlie's Angels, n’est pas forcément le premier que l’on envisagerait pour réaliser un Terminator. Et pourtant, le bougre s’acquitte de sa tâche avec beaucoup (trop ?) de sérieux, mais avec de la réussite.

Dès les premiers instants, on se sent, par la palpitation de nos tympans, aspirés dans l’univers des Terminators. Une symphonie métallique de bruits électro irrigue les oreilles tandis que le générique défile, comme des lignes de programme informatique. Très réussies (bon score de Danny Elfman, taillé pour les gros films), ces sonorités électroniques nous ont furieusement rappelé les Daft Punk, millésime Human after All. Alors, copié/collé ou rien à voir ? Bon point tout de même, tant on entend assez rarement tel assemblage.

Christian Bale prend ici le rôle de John Connor, qui est finalement le véritable héros de la saga, maintenant que Schwarzenneger n’est plus devant la caméra. Ou presque... on pourra croiser le visage de l’Autrichien, tel qu’on l’avait découvert en 1981, lors d’une séquence vraiment réussie, l’un des nombreux clins d’œil du film à la mythologie créée par Cameron.

Et Christian Bale la joue mâchoire serrée, criant sans cesse sur ces troupes, un poil unidimensionnel quand même. Il est cependant à la hauteur, campant un personnage too much (le saut dans la mer déchaînée, le plan séquence de l’hélicoptère), dont le côté rassembleur possède définitivement un parfum très Che Guevara.

L’ambiance du film est clairement définie par son appartenance au genre post-apocalyptique (le Jugement Dernier est passé par là, comme le balance assez lourdement Anton Yelchin / Kyle Reese), et moins par sa filiation à l’univers Terminator ; en effet, la différence majeure entre ce film-ci et les précédents est évidemment le passage d’une catastrophe, qui transforme le paysage, tout l’univers, et les enjeux de l’intrigue. En effet, Terminator Renaissance a tout du film de guerre, tout en tactiques, stratégies, et affrontements guerriers. Il a également l’avantage de présenter l’origine de la société Cyberdine, celle qui va créer l’intelligence artificielle et les premiers cyborgs ; malgré tout, le film abat tout de même une carte glamour en la personne de Moon Bloodgood, charmante métisse qui a un faible pour Marcus / Sam Worthington... Attention, on n’est pas dans Côte Ouest, et la plupart du temps, c’est l’action pure qui est mise en avant... oui, mais de belle façon ! Le film est très bien conçu, conciliant les références chères aux fans et une intrigue forte. Tout juste dira-t-on que le vrai héros du film (de façon non-intentionnelle), c’est Sam Worthington, très fort en cyborg plus humain que machine. Christian Bale, tout en badass attitude, est en vérité la vraie machine du film, là on peut penser que le film se plante. Et pourtant... Tout cela passe très bien, bien que sans réel génie de mise en scène. La seule scène originale à ce niveau-là, celle de l’hélicoptère, bien que bluffante, fait un peu m’a-tu vu.

Un film qui réussit dans son décorum et dans l'architecture de son scénario, simple mais efficace, et qui révèle plein de clins d’œil pour se raccrocher à la saga ; le film pouvant finalement se passer de cette dernière, pour entamer un nouveau cycle. une véritable Renaissance, en quelques sorte. -

Indiana Jones et le Temple Maudit (1984)

Un film de Steven Spielberg

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

La séquence d’introduction nous emmène dans un Shanghai rétro de 1935 au coeur d'un club sélect, où l’entrée d’Harrison Ford est très soignée : le personnage apparaît de trois quart dos, vêtu d’un costume blanc, sa main glissant sur la rambarde d’escalier alors qu’il le descend. On est loin du look d’aventurier du premier opus, avec chapeau, fouet et torse luisant découvert, Indiana Jones dévoilant ici le rêve inassouvi de Spielberg : faire un James Bond. Il le dira souvent lui-même en interviews, George Lucas l’a persuadé de faire Indiana Jones en lui promettant que c’était encore mieux qu’un James Bond, en créant son propre aventurier. L’élégance d’Harrison fera le reste dans cette séquence rappelant les scènes de casino, fréquentes dans les aventures de l’espion britannique. De même, la façon de retarder l’apparition de son visage plein cadre, asseyant son statut de star -acteur et personnage confondus-, est fidèle aux premières apparitions cinématographiques de James Bond. Il y a quelque chose de magique dans cette séquence d’introduction, comme l’impression de pénétrer, par une porte dérobée, dans un monde de cinéma total, classique et intemporel. George Lucas apportera l’idée de la séquence musicale, voyant Kate Capshaw danseuse vedette dans un show démesuré à la Busby Berkeley, toute de paillette couverte. Lucas, scénariste de la trilogie, apporte également à cette scène le clin d’œil starwarsien de circonstance, nommant le lieu de l’action Club Obi Wan. Ainsi plusieurs imaginaires s’entrechoquent dans cette seule introduction, entre l’espionnage, la comédie musicale, Star Wars et le décorum chinois, faste et coloré : le film commence très fort.

De l’avis de tous les intervenants sur le film, Le temple maudit est plus sombre, beaucoup plus que Les aventuriers de l’Arche perdue ; D’une part, parce que Lucas sortait d’un divorce, et aussi car c’était la direction qu’il voulait prendre pour cette suite. Mais, pour autant, ils ne s’attendaient pas à un film si noir. La succession de scènes assez horribles, des multiples bestioles, insectes, serpents, le banquet spécial, et l’inénarrable sacrifice orchestré par les adorateurs de Kali, en fait vraiment un film particulier, paradoxal, pas vraiment pour les enfants (la classification PG-13, avis parental pour public de moins de treize ans, fut d’ailleurs créé pour l’occasion). Les enfants, justement, prisonniers de la secte Kali, seront sauvés mais dans un néant scénaristique final : on perçoit, là encore, un élément rajouté dont l’absence aurait sûrement aidé le film. Le tout est évidemment rempli d’humour, mais souvent mêlé à une impression de dégoût (le banquet, les cris ininterrompus de Kate Capshaw sur des images de têtes de mort, de piques acérées, ... Spielberg avoue d’ailleurs ouvertement que c’est l’épisode qu’il aime le moins.

La conception du film témoigne elle-même de ce côté équilibriste bancal, le duo Spielberg-Lucas reprenant des scènes qu’ils n’avaient pas pu inclure dans le premier film, pour les coller dans celui-ci. Si la scène du bateau pneumatique (qu’ils ne se priveront pas de reprendre pour un résultat bien moins probant dans Indiana Jones et le royaume du Crâne de Cristal) est tout à fait bien intégrée, on ne saurait en dire autant de celle dite des montagnes russe vers la fin, brillante mais interminable, révélant sans même qu’on le sache a priori son caractère rajouté : le film n’avait pas besoin de ça, et l’on peut dire qu’à partir de la séquence -ô combien traumatique !- du sacrifice humain, les péripéties s’enchaînent mécaniquement. Tout juste pourra-t-on sauver la scène du pont suspendue, bien gérée, amenant jusqu’au point de rupture dans une beauté cinématographique implacable. Pas aidant, la musique de Williams bat et rebat le thème du héros dans un trop plein dont on a du mal à se dépêtrer. Et si, à la fin, Harrison embrasse bien l’héroïne, le happy-end ne sonne que telle une façade, un vernis sur un cœur moins reluisant. -

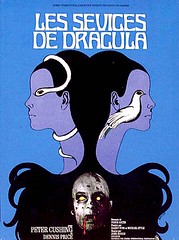

Les sévices de Dracula (1971)

Un film de John Hough

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Deux jumelles, Maria et Frieda, sont recueillies par leur oncle Gustave (Peter Cushing, sec comme une trique), un extrémiste religieux qui joue les grands inquisiteurs, comme Vincent Price dans le douloureux film du même nom, réalisé par Michael Reeves en 1968. Le village des jumelles est situé à proximité du château Karnstein, qu’occupe le dernier descendant de la famille, un séduisant jeune homme. Il n’en fallait pas plus à Frieda pour se sentir irrémédiablement attirée par le danger de se rendre au château, bravant du même coup l’interdiction de son oncle. Dans le même temps, on découvre que le comte, sous ces beaux atours, est un adorateur de Satan et qu’il organise des cérémonies païennes pour réveiller le mal véritable, dans une course aux sensations nouvelles et inédites, pour pallier à son ennui. C’est ni plus ni moins que la même thématique explorée au début du film de Peter Sasdy l’année précédente, Une messe pour Dracula. On y voyait de jeunes aristocrates tromper l’ennui en invoquant Dracula, qu’ils réveillent et provoquent leur mort.

A la suite d’une des séances de satanisme du bon monsieur -qui la joue fine, en plus : il sauve une fille anonyme ramassée par ses sbires, pour ensuite mieux la sacrifier lors de ses rituels-, Mircalla Karnstein, son ancêtre, apparaît. Après une brève scène, on ne la verra plus, elle est donc un prétexte pour raccorder le film aux autres épisodes, Mircalla apparaissant dans chacun des deux premiers, dans un rôle consistant. Malgré ce subterfuge, et le fait de constamment rappeler au spectateur qu’il regarde un film sur les Karnstein (on entend son nom à tous bout de champ, le trio à l’origine des films, Gates, Fine et Styne oeuvrant toujours au scénario et désireux d’être raccord avec les deux précédents), réalisateur et scénaristes réussissent un bon film, bien plus abouti que le catastrophique deuxième épisode : fini, les pauvres prétextes à dévoiler les poitrines des jeunes actrices-pin ups, fini aussi, les acteurs au charisme frelaté : outre un Peter Cushing fidèle à lui-même, Damien Thomas en Comte Karnstein tire bien son épingle du jeu ; et, ô surprise, on retrouve Kathleen Byron, la folle Sœur Ruth du Narcisse Noir de Powell & Pressburger, qui incarne ici la femme soumise de l’oncle Gustave. Rayon casting, c’est du petit lait...

L’intrigue est bien menée, tirant profit des personnages (les jumelles, qui seront le jouet d’une substitution l’une à l’autre) et des liens tissés entre eux -Gustave va être confronté à un choix bien difficile quand il se rendra compte que sa nièce est possédée, de même qu’un jeune homme, Anton, qui aime Frieda, et dans le même temps combat la folie de Gustave. Viseullement, on remarque quelques belles idées, dont une, la transformation effective de la fille en vampire : son image disparaît peut à peu dans le reflet d’un miroir, et terrorise la jeune femme...

Le vampirisme n’est pas non plus là pour faire joli, et l’on retrouve les procédés caractéristiques de sa mise en scène : regard hypnotisant qui fascine les victimes, dents longues, mais qui ne sortent qu’avec parcimonie et à-propos. Loin de démériter, Les sévices de Dracula finit la série en beauté, par un divertissement tout ce qu’il y a de plus honnête.